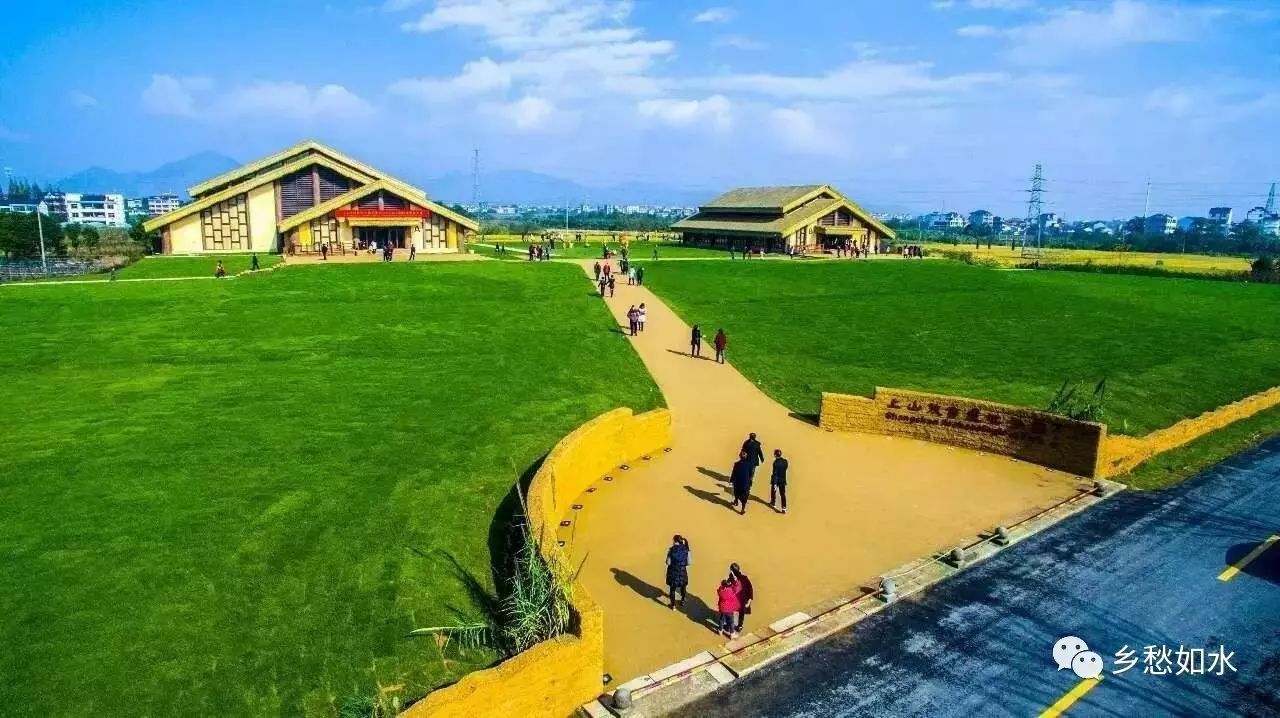

黄宅镇地处浦河源上游的一个小北缘之中,四季分明,因为上天的垂青,鲜有水灾的侵扰,是一块挺好的宜居之地。这儿很早就出现了农耕文明,蕴育出灿烂的“上山文化”。

但在没有修筑水闸之前,好多农田“靠天喝水”,灌溉农田全靠一些池塘,或通过堰坝把河水导出农田中。

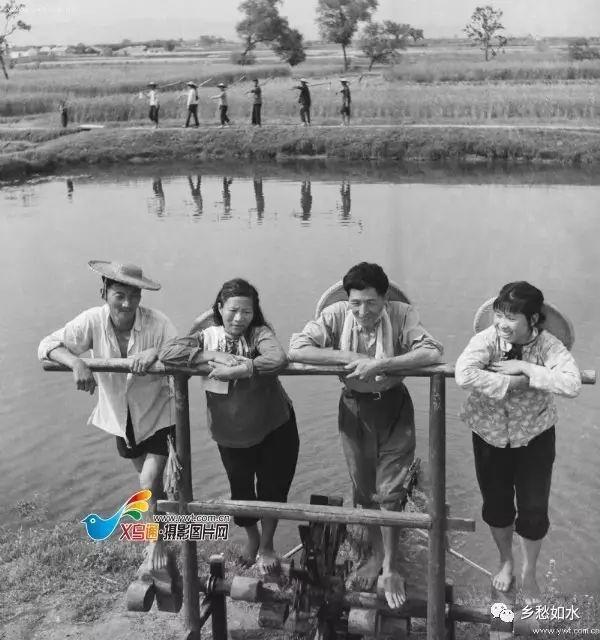

那时的灌溉工具是一种木质水车,通过人力踩动。车水时,老鸟们不慌不忙,神态颓丧,踏过木铁锤“步步高升”,一边海阔天空地聊天,一边慵懒地观望远方;菜鸟则手忙脚乱,脚步推进时,不能同步,旋即用手捉住横杆,身体悬在半空中,被戏称为“吊毛蟹”。

水车由车椎、车槽、车肠和轮组四部份组成,车椎有大小之分,车槽有长短之别,小的水车一人能够车水,大的水车须多人才能踩动。对于这些落差较大的农田,须动用大水车。这是一种庞然大物,要五六个人一同上阵,就能勉强把水塘中的水拉提上来。

若遇洪灾之年,枯黄的禾苗亟待灌溉。此时附近的池塘均已干渴,居民们齐心协力,联合行动,通过四五部水车,从远处的浦台山一垛一垛地“加压接龙”,把河水引到农田,民间称之为“踏大溪”。

“踏大溪”需要多部水车,尤其是大水车,这些小型设备只有一些大村落才备有,黄宅一带的新店、下店、上市和东涌等村备有这些大水车,以备不时之需。

这些大水车属集体资产,居民租用时需缴交一笔费用,用于水车的修理和保养。水车不用时要定期涂擦一遍生漆,既能防腐,又可防漏。

每每“踏大溪”时,几位居民牵头,招募一帮人马,为乡民们抗旱,自己也可从中赚点辛苦钱。

先把各条沟渠审察一番,把沟中的杂草、淤泥清除干净,便于水路畅通;再向乡民发出“踏大溪”的消息,有需求的农民纷纷前来预约,依照次序排出日程表。农民所买水的量叫“转”,每“转”水指的是车肠转动一圈出水的量。预先在车肠的一块“龙骨”上绑一根软树藤,车肠每转一圈后会遇到车椎一次,发出“嗝嗒”声响,车沙王依此数着“转”,并唱着“车水歌”,每十“转”后,抽出一块竹牌,扔到竹篓中,借此来计数。

“车水歌”高亢宏亮,可不断重复地合唱:“一双来两匝车,一两过起又轮;二双来四匝车,二四过起又轮……”

“踏大溪”时,先在浦佛山的埠头处安放一部大水车,把水送到大水塘,再用小型水车把水引到各条小水塘,最后用小水车一路接龙,仍然送到农田为止。

村民依照自己的田地面积、水稻的成熟程度以及农田的裂口度来决定买水的量,处处做到精打细算,不浪费水量。

当所买水的“转”数足后,在水车槽口处撒一把秕糠,秕糠随着流水抵达农田的入口处,等在那儿的人员就把水口挡住,把水流改向上一户农田。因而“踏大溪”需有好多人员参与,你们各司其职,有车水的,有管水口的……

洪灾之年,“踏大溪”是一种创举,日夜不息,人停车不停,随着“吱嘎、吱嘎”的响声,溪潭中的水被一板板地提上岸,时间一长,举步踉跄,连老鸟们都望而生畏,真是“踏穿手掌,磨断轴心”。

清末23年(1934年),旱魔席卷,浦江县连续八十多天没有一点雨星,所有水塘都干渴了,连长期飘荡的浦台山也断流了,仅存几处深潭还有一些积水。如湖山石桥的桥面处,因为长期河水磨蚀,产生了一些深潭,平常善男信女们把它们当作放生潭,此时成了救命的水源。居民们借助那些水塘生产自救,采用“踏大溪”的形式灌溉农田,虽然这么,仅使部份农田得到一点保湿,大部份农田一直大旱。

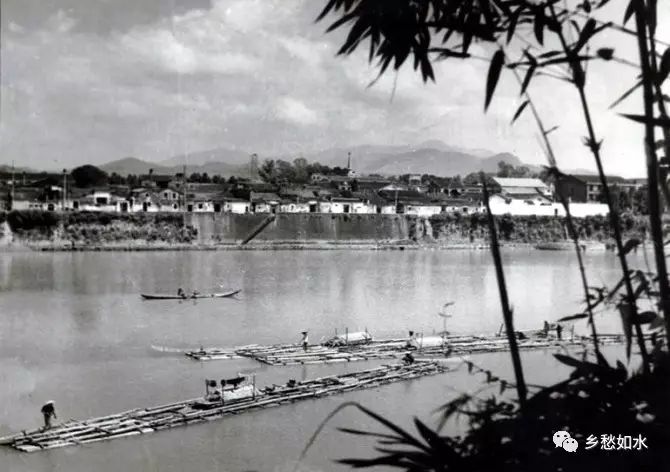

浦江侨领陈肇英先生当时任国民党政要,闻说故乡旱灾,担忧如焚,利用人脉资源,筹措了4万多大洋,从“天府之国”的湖南订购调运了200多万斤面粉,顺着淮河水路一路东下,经东海步入钱塘江,再顺着浦佛山溯流而上,停靠于绍兴码头,最后动用全县所有的竹筏把粮食赶赴浦江,分三个地点,以平价粮转让,使浦江乡民渡过了饥荒之年。浦江百姓深感其恩,至今仍在民间传诵。

新中国创立后,在党和政府的呼吁下,各个乡镇采用了人海战术,修筑了许多水闸,水利设施的兴修,确保了粮食的丰收。“踏大溪”这种当初的创举就渐渐地隐没于历史长河之中了。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。

发表评论